農(nóng)村污水處理問(wèn)題如何解決?

我國(guó)近8億人生活在農(nóng)村和小城鎮(zhèn),村鎮(zhèn)污水治理市場(chǎng)空間巨大。據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年,村鎮(zhèn)污水處理行業(yè)可形成424.7億元產(chǎn)值,2020年產(chǎn)值可增至844億元,到2025年,這一數(shù)字可達(dá)1305億元。

曾經(jīng),也出臺(tái)過(guò)很多農(nóng)村環(huán)境治理政策,但大多無(wú)法落地。過(guò)去曾經(jīng)出臺(tái)“美麗鄉(xiāng)村”、“農(nóng)村連片整治”等政策,但由于財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制“重建設(shè),輕運(yùn)營(yíng)”的傾向,使得這些項(xiàng)目都愿意把建設(shè)規(guī)模做得越大越好,原本只有1000噸的來(lái)水規(guī)模,卻要建成5000噸的處理規(guī)模,結(jié)果造成項(xiàng)目建成后運(yùn)營(yíng)費(fèi)用過(guò)高,地方財(cái)政無(wú)法承受,終成為“曬太陽(yáng)”工程。

我國(guó)尚未明確農(nóng)村污水治理的管理和責(zé)任主體,各地差異很大。有的是水務(wù)局管,有的是住建局管。計(jì)費(fèi)方式也是五花八門,有的按戶算,有的按人頭算,有的按站點(diǎn)算,還有的按水量算。這顯然與市政污水處理的管理體制有很大差異。“商務(wù)模式、收費(fèi)機(jī)制等各方面都不完善,沒(méi)有付費(fèi)主體。”由此帶來(lái)的結(jié)果就是容易出現(xiàn)欠款,投資不安全。

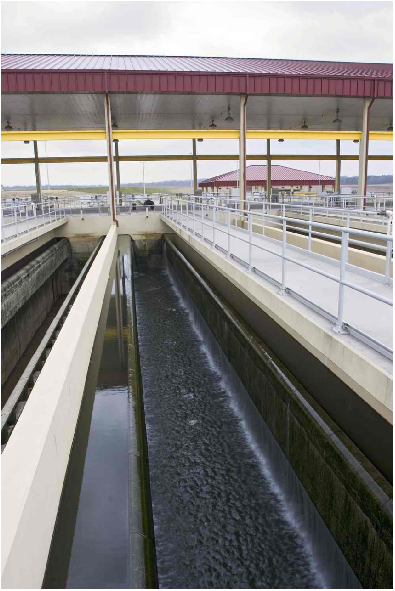

有企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,農(nóng)村污水處理設(shè)施好使用“傻瓜式”無(wú)人值守的技術(shù)設(shè)備,盡量減少人員維護(hù)。如果一定要有人員值守,則要通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)提高人員調(diào)配效率,降低人工成本。污水處理設(shè)施能耗問(wèn)題也逐漸受到關(guān)注。由于農(nóng)村污水處理設(shè)施規(guī)模小,單位噸水處理電耗往往較高。目前典型農(nóng)村污水生物處理工藝,單位電耗數(shù)倍于城市污水處理。